|

Soria Siglo XX Soria de Ayer y Hoy (3) © Joaquín Alcalde

Refugios antiaéreos

Durante la Guerra Civil Española se construyeron en lugares estratégicos de la ciudad diversos refugios contra aviones de bombardeo que durante décadas formaron parte del decorado urbano, por más que el grado de deterioro de las instalaciones fuera evidente y, en la mayoría de los casos, un serio peligro desde el punto de vista de la seguridad ciudadana así como de las más que deficientes condiciones higiénicas en que se hallaban con el consiguiente riesgo para la salud. No hay más que rebobinar el disco duro de la memoria que se diría en el lenguaje informático y echar un vistazo a los periódicos de una larga etapa de la posguerra, que se extendió en la práctica hasta comienzos de la década de los sesenta, para advertir las reiteradas denuncias acerca del pésimo estado de conservación en que se encontraban y los peligros que entrañaban reclamando actuaciones, por lo general el tapiado de las puertas de entrada, que atenuaran el riesgo cuando no, sin necesidad de ser exhaustivos, el acceso de indigentes, que también solía darse. En cualquier caso, la problemática del abandono no afectaba a ninguna de estas construcciones en particular y sí, en la práctica, a todas ellas, que habían corrido idéntico o muy semejante destino. Los refugios –nombre común por el que se les identificaba en la calle- hacía ya tiempo que formaban parte de una infraestructura obsoleta de la que únicamente se aprovechaban, por decirlo de una manera gráfica, los chicos más jóvenes de los barrios en que se encontraban ubicados para cultivar su tiempo de ocio. No resulta, sin embargo, tarea fácil reconstruir, al cabo de los años, el inventario completo de este tipo de instalaciones que comenzaron a erigirse a raíz de la constitución de la Junta Municipal de Defensa Pasiva contra Aeronaves, a mediados del año 1937, como consecuencia de un Decreto del Ministerio de Defensa. La información escrita más antigua a la que se ha tenido acceso, relacionada con la construcción de los refugios antiaéreos, la aporta el periódico Noticiero de Soria cuando en la edición del lunes 17 de mayo de 1937 señala, cierto que de manera testimonial, que “continúan con actividad las obras de los refugios contra aviones de bombardeo en las Plazas Mayor, del Vergel, la Leña (actual de Ramón y Cajal), etc.”. No obstante, a partir de la escasa documentación oficial encontrada y de las esporádicas y, por lo general, tradicionalmente difusas informaciones de los periódicos pero, sobre todo, gracias a la memoria colectiva de la generación de sorianos que los vio levantar y de quienes, siendo más jóvenes, llegaron todavía a tiempo de conocer, ya en estado de abandono, este tipo de construcciones, junto con la más bien escasa bibliografía, ha sido posible recomponer el censo si no en su totalidad, sí de manera muy aproximada, con un muy probable margen de error, fundamentalmente por omisión, sin perder de vista las dificultades que entraña abordar tarea semejante. En este propósito habría que añadir a los ya citados –en la Plaza Mayor hubo dos, uno delante de la Casa Consistorial y el otro en el conocido como rincón del armero-, sin seguir ningún orden ni criterio a no ser el que surge a partir del recuerdo, el situado en el triángulo de la calle Campo, donde se encuentra el edificio de Cultura de la Junta, uno de los más grandes, al menos por su estructura exterior; el de la plaza del Portillo, entre las calles Numancia y Puertas de Pro; el de la calle de San Miguel de Montenegro, o lo que es lo mismo el callejón de los Franciscanos, que comunica la plaza de Abastos y la calle Doctrina; o el próximo a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en la calle de Santo Tomé, en la entonces denominada plaza del Hospicio. Refugios construidos durante la Guerra Civil hubo también en la calle Real, junto a las ruinas de San Nicolás; en la concatedral de San Pedro, prácticamente pegado al claustro; al comienzo de la avenida de Mariano Vicén, en las inmediaciones de la antigua estación de San Francisco, en la fachada sur del edificio de la Junta de Castilla y León; en el pasadizo que unía la calle de Los Mirandas con la de Postas, junto al Colegio del Sagrado Corazón, y en el patio actual del Colegio de La Arboleda, este último, curiosamente el único que se conserva aunque sin posibilidad de acceder al interior ya que se encuentran tapiados los dos accesos de que disponía, tanto el lateral que da a la Travesía del Pozo Albar como el orientado a la Cuesta de la Dehesa Serena y al patio actual del centro, que posibilitaban la entrada a un espacio en forma de U, de unos 50 metros, con muros de hormigón y techo adintelado, formado por tramos de railes de ferrocarril a modo de travesaños. Los demás fueron demolidos a lo largo de los años cuarenta y cincuenta e incluso al comienzo de los sesenta. El último fue el de San Nicolás, bien entrada la década de los setenta, cuando se acometieron las obras de restauración del monumento hoy reconvertido en espacio cultural. © Joaquín Alcalde, 2013 Publicado DIARIO DE SORIA. 14-4-2013

40 años de gala del deporte

Este último jueves se celebró una nueva edición de la Gala Provincial del Deporte, la gran cita anual que desde hace años figura asentada en el calendario en torno a quienes hacen de la práctica deportiva su motivo central. Es la fiesta del deporte soriano que, como es bien sabido, trasciende de lo meramente deportivo para adquirir una dimensión social que le viene prácticamente desde los primeros tiempos cuando la convocatoria se producía lógicamente en un contexto socio-político muy diferente, sea cualquiera el ángulo desde el que se quiera contemplar. Eso sí, siempre con los deportistas como eje de la conmemoración. Pero esta nueva entrega de la Gala Provincial del Deporte, de la que todavía quedan los ecos de una velada inolvidable, qué duda cabe que no ha sido una más. Ha cumplido cuarenta años y como tal han querido conmemorarla los periodistas deportivos sorianos. Porque, en efecto, a la convocatoria ha respondido con su presencia en el auditorio del Centro Cultural del Palacio de la Audiencia una muy amplia representación de la selecta nómina de ganadores del premio absoluto que comienza con uno de los grandes deportistas que ha dado esta tierra: José Luis Calvo Álvarez, y cierra, por ahora, el jugador de voleibol Manolo Sevillano, otro de nuestros cotizados valores, que ha sido el último en recibir el máximo galardón, o sea el Premio Provincial del Deporte 2012. Entre medio, muchas historias, una multitud de recuerdos e infinidad de vivencias que son las que han dado lustre al evento. Fue en el lejano 31 de enero de 1970 cuando comenzó a escribirse esta particular y, por qué no, apasionante, historia del deporte soriano que al cabo de los años continúa gozando de una excelente salud aunque haya tenido que afrontar como buenamente ha podido alguna que otra situación embarazosa hasta el extremo de peligrar seriamente en algún momento la continuidad de la iniciativa. En cualquier caso, ninguna de la gravedad como la que tuvo que superar al final de la década de los setenta y comienzos de los ochenta cuando, transitando por un camino sembrado de incertidumbres y dudas y, lo que fue más grave, sin saber el rumbo que podía tomar, estuvo tres años sin celebrarse. Fue, con mucho, un periodo especialmente delicado que supuso el final de una etapa y el comienzo de una nueva trayectoria que más bien poco por no decir nada tenía que ver con la que había venido tenido vigencia. Puede que lo hayamos dicho en alguna otra ocasión pero el hecho cierto es que cuarenta y tantos años después sigue sin conocerse la verdadera génesis –tampoco es que haya puesto demasiado empeño en investigarlo- de la que siempre se ha conocido como Gala Provincial del Deporte aunque antaño y durante bastante tiempo, hasta la transición democrática, se presentara con la pompa de Acto de Exaltación Deportiva, que en realidad venía a ser lo mismo. Pues, ciertamente, era la Junta Provincial de Educación Física y Deportes la que la promovió y estuvo abanderando, además de organizarla, durante un largo ciclo bajo el paraguas protector del organismo del partido único que pretendía ejercer –bajo la presidencia del Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento- si no el control sí al menos adentrarse y tener presencia en un parcela tan apetitosa como siempre ha sido el mundo del deporte y la práctica deportiva en particular. Las convocatorias, cargadas de un fuerte simbolismo político por más que no exentas de glamour al decir de hoy, solían tener lugar en el Círculo Cultural Medina instalado en la planta baja de la recién estrenada Casa de la Sección Femenina (la actual Residencia Juvenil Antonio Machado) sita en el número 1 la plaza de José Antonio (ahora de Odón Alonso). Su desarrollo obedecía a un guion estructurado desde la rigidez de unas normas inamovibles que no experimentaban más cambios que el del nombre de los galardonados, en cuyo “honor se servirá –se decía en la invitación- un refrigerio a todos los asistentes, amenizado por el conjunto musical de turno”, en ocasiones “Los Dueños del Mundo” o por algún otro del momento, y poquito más. Lo que no variaba era el cierre del “acto por el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de la Junta [Provincial de Educación Física y Deportes]” con una elaborada intervención que no es que suscitara entusiasmo pero que había que tragar. El cambio, al menos de imagen, llegó en los primeros años ochenta cuando ya en un momento político diferente asumieron la responsabilidad de organizar y dar continuidad a la Gala el periódico Campo Soriano (tras su desaparición tomó el relevo Soria-Hogar y Pueblo, es decir, el actual DIARIO SORIA-EL MUNDO) y la emisora Radio Cadena Española (más tarde Radio Nacional de España). Desde el año 1997 es la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva la responsable. Cuarenta ediciones, con esta última, y cuarenta y tres años desde la primera. La discordancia tiene explicación: entre 1980 y 1982 se produjo un parón propiciado por las dudas que planeaban en torno a la gestión futura de las competencias tras la desaparición del régimen. © Joaquín Alcalde, 2013

Oficios desaparecidos El cambio de hábitos de la sociedad de consumo y las nuevas tecnologías posibilitaron la desaparición de una serie de oficios que además de ser parte integrante de nuestra cultura constituían el medio de vida de los profesionales que los ejercían. Trabajar para vivir En estos tiempos que corren, en realidad desde hace ya algunas décadas, proliferan los mercados medievales y las ferias de artesanía. Unas manifestaciones que van más allá de lo cultural, que es en el marco en el que fundamentalmente nacieron, pero que a base de repetirse con una precisa regularidad han dejado de suscitar, salvo en casos y situaciones muy concretas, la expectación y, por qué no, el interés y la curiosidad de los primeros momentos, cuando constituían una auténtica novedad. Era una manera de presentar a la sociedad del momento una serie de oficios artesanos –entendido el término en sentido amplio-, algunos en evolución y otros hacía ya tiempo desaparecidos, que formaban parte de nuestras costumbres y modos de vida y, para los sectores afectados, su medio de subsistencia.

Antaño no existían este tipo de manifestaciones, al menos con la ostentación y, si se quiere, el ceremonial de ahora. Todo resultaba bastante más sencillo y diferente, incluso más cutre, porque también las circunstancias eran otras, y solían circunscribirse al mercado semanal de los jueves pero sobre todo a las ferias de ganados de marzo y septiembre que era cuando bajo su paraguas la práctica de bastantes de los oficios ya en desuso emergían por imperativo de las necesidades propias de fechas tan estratégicas. En cualquier caso, de buena parte de aquellas ocupaciones que gracias a las ferias de artesanía y eventos similares pueden conocer las generaciones modernas, queda poco más que el recuerdo. Se desempeñaban en una especie de servicio a domicilio, sobre todo en el ejercicio de las actividades más modestas, en las que lo único que necesitaba quien se dedicaba al oficio era un conjunto de herramientas y materiales de lo más básico, por utilizar una terminología al uso, con los que poder desarrollar su tarea, porque el taller de operaciones lo establecía en plena calle, a medida que le iba saliendo faena. De tal manera que este abigarrado conjunto de individuos y actividades daba la impresión de formar parte del paisaje urbano ofreciendo escenas entrañables e irrepetibles. Puede que uno de los casos más singulares fuera el de los estañadores, unos ambulantes que callejeaban a diario por la ciudad con su vieja y cochambrosa caja de útiles a cuestas voceando su presencia para conocimiento general de las mujeres del barrio, que eran su mejor clientela. También en el buen tiempo y durante los meses de verano no resultaba difícil encontrarse en cualquier rincón de la población, por muy próximo que estuviera al centro, con el colchonero vareando la lana para que se ahuecara y los colchones pudieran recuperar su confortabilidad. Eran asimismo ambulantes los traperos, unos tipos peculiares que compraban y vendían de todo y, si era preciso, incluso retiraban a domicilio basuras y desechos, con los que traficaban y se ganaban el sustento, vamos todo aquello que no iba literalmente al carro de la basura pues no conviene perder la perspectiva de que lo que ahora denominamos residuos sólidos urbanos se recogía por este arcaico procedimiento, es decir, con un carro tirado por una mula que mediante un servicio organizado recorría cada día las calles de la capital. Un oficio que igualmente pasó a la historia fue el de limpiabotas; quienes se dedicaban a él solían tener recorrido y clientela fijos y, los más considerados, puesto estable en los cafés y bares de mayor reputación. Pues bien, este variado conjunto de personajes, o la mayoría de quienes ejercían las tareas, eran suficientemente conocidos en la capital no tanto por su nombre de pila como por su alias, que por lo general solía hacer referencia a la ocupación que desempeñaban pero que, en definitiva, venía a añadir una nota de tipismo a las de por sí actividades singulares que vistas desde la perspectiva actual da la impresión de rozar fantástico si es que no lo irreal.

En este apresurado recorrido por los oficios y/o profesiones desaparecidas no puede, ni debe, omitirse por ejemplo el de los mozos de cuerda, aquellos hombres serviciales que con una carretilla de mano como toda herramienta de trabajo atendían solícitos a los viajeros que llegaban a la ciudad en los anticuados coches de línea y, si lo hacían en tren, a la desaparecida Estación Vieja, trasladándoles el equipaje a su punto de destino mediante el cobro, según tarifa autorizada por el ayuntamiento, de una pequeña –casi simbólica- cantidad de dinero que ya entonces resultaba irrisoria, por más que al final de la jornada hubieran logrado reunir una suma nada despreciable para lo que era habitual en la época. El listado daría, obviamente, para otros muchos. Queden, no obstante, como testimonio de oficios desaparecidos, o escasamente practicados, el de herrador, segador, esquilador, carbonero y carretero, del mismo modo que los de herrero, sacristán, guarnicionero, sillero, santero, lavandera, pregonero, consumero, sereno, guardia de circulación y churrero, por citar algunos.

©

Joaquín Alcalde

El Mercadillo de los jueves Con una oferta de lo más variada y singular, surgió a mediados de los años sesenta al abrigo del tradicional mercado semanal Siempre se ha dicho que los sorianos son, somos, de costumbres fijas. Tan es así que durante muchísimos años, según cuentan los más mayores, parafraseando lo que ha terminado por convertirse en moneda de uso en cualquier conversación que siempre deriva en lo local, en Soria capital se estuvo celebrando el tradicional mercado semanal de los jueves, antaño con notable concurrencia, pero desaparecido hace ya algunas décadas, la misma suerte que había corrido antes el de cereales en la Plaza Mayor que intentó recuperar, con poco éxito porque enseguida dejó de funcionar y cuando lo hizo fue con no demasiada concurrencia, uno de los ayuntamientos de la época allá por los años cincuenta del siglo pasado.

De aquel mercado semanal de los jueves, el de siempre, que supervivió en decadencia al del grano, queda como testimonio poco más que una mayor afluencia que de ordinario a la Plaza de Abastos de vendedores -y por lo tanto de compradores- de frutas y verduras, casi en su mayoría, amén que de algún que otro ambulante, y naturalmente esa reunión de gentes llegadas de nuestros pueblos que se instalan en torno al mediodía en las inmediaciones del Torcuato como queriendo dejar constancia de que, pese al transcurrir del tiempo y que la convocatoria se encuentre desde hace tiempo desnaturalizada, se resisten a abandonar la vieja costumbre de desplazarse cada jueves a la capital como si de un ritual más de su acontecer diario se tratara; tertulia que cuando la meteorología se torna más rigurosa –en los meses de invierno- se traslada a la solana de la Plaza de San Esteban, delante de la farmacia de Carrascosa, y últimamente y casi como norma de obligado cumplimiento a uno de los bares del final de la calle Marqués de Vadillo, frente a la Plaza de Herradores, donde los contertulios se encuentran a cubierto de cualquier inclemencia. Es una de las escasas estampas entrañables que queda de la Soria provinciana de una época ya lejana y desconocida para una mayoría importante, que goza de la general complacencia y es, de hecho, una de las referencias de las mañanas de los jueves sorianos, por más que de vez en cuando todavía se pueda seguir escuchando algún que otro lamento –a veces airado-, en clave de queja, de quien o quienes, sin duda ajenos a la realidad pero sobre todo desconocedores de las costumbres de las gentes de esta tierra, abominan de la imagen que proyecta la ciudad en lugar tan céntrico y transitado como es El Collado -en jueves puntuales del año un auténtico hervidero-, que suele llamar la atención de los ocasionales visitantes.

Sin embargo, los tiempos modernos trajeron nuevos modos de vida de la sociedad soriana. De manera que, por ejemplo, el mercadillo semanal, esa especie de rastrillo que funciona también los jueves detrás de la Plaza de Abastos y más concretamente en la calle Doctrina, la Plaza del Carmen y la calle Aguirre, frente al Palacio de los Condes de Gómara, puede que surgiera al socaire del mercado de siempre con una oferta de lo más variada que pueda uno imaginarse. De todos modos no resulta ciertamente tarea fácil situar la fecha exacta en que comenzó a funcionar, aunque bien pudiera ser al inicio de la década de los setenta. En el mercadillo se vende de todo. Desde baratijas en el sentido más amplio –o sea relojes y monederos-, hasta marcas modernas de calzado; desde productos de floristería hasta ropa de caballero, y desde CDs (discos compactos) hasta lencería. Por eso no resulta extraño que compartan espacio y se encuentren en el obligado recorrido por los tenderetes, el ama de casa de toda la vida, el ejecutivo, el jubilado como fórmula que no desaprovecha para matar un buen rato del abundante tiempo libre de que dispone, la funcionaria –de cualquier cuerpo y escala - que acostumbra a sacrificar el tiempo del café para buscar lo que necesita con urgencia, despistados que terminan encontrándose después de mucho tiempo sin verse y, en general, todo aquél o aquélla sin otra ocupación la mañana del jueves que la de merodear por el entorno, es decir, el mero curioso que cunde y se le nota lo suyo. Es un verdadero rastrillo, semejante al que también con periodicidad semanal se instala en otros muchos pueblos y ciudades españolas, en el que puede encontrarse de todo y a veces desaparezca también algún que otro monedero, según el boca a boca de la ciudad que tan bien funciona, propiciado sin duda por la notable y diversa concurrencia que se produce en el entorno. De modo que el popular mercadillo hace tiempo que quedó asociado a la cultura soriana de los jueves. Puede que surgiera cuando de manera incipiente se instalaran, mediados los años sesenta, unos puestos de baratijas y plásticos -en medio del beneplácito general, que no escatimó elogios públicos por la iniciativa- como complemento del tradicional mercado semanal en las inmediaciones de la Plaza de Abastos, concretamente en la del Vergel, y eventualmente en la calle Tejera, casi siempre las vísperas de la Semana Santa donde se ofrecía al público el tradicional romero para las celebraciones del Domingo de Ramos. Más tarde, cuando la concurrencia de vendedores y compradores fue mayor, comenzaron los problemas de circulación en la zona y las protestas no sólo de los vecinos sino también de la Cámara de Comercio y de los comerciantes que abogaban por trasladarlo a la zona del Paseo de Sa Francisco y la calle de Santa Luisa de Marillac, la que va desde la Biblioteca Pública hasta la antigua escuela de Magisterio, bastante alejada, en cualquier caso, de los circuitos comerciales al uso de la ciudad y en proceso incipiente de adquirir la configuración que tiene hoy. El malestar de unos y otros terminó como no podía ser de otra forma en el ayuntamiento, al que no le quedó otro remedio que acordar el traslado en un pleno “soporífero de casi cuatro horas de duración” en el que “se expusieron argumentos para todos los gustos”, dijo el periódico Soria-Hogar y Pueblo, desde los que según el grupo socialista se podría molestar a los usuarios de la biblioteca, que la construcción de nuevos edificios en el entorno iba a ocasionar molestias y que, en fin, el tráfico de la zona iba a reestructurarse en un futuro inmediato, hasta los que como mantenían los concejales centristas “por un día que no se pueda leer no pasa nada”, que espetó un conocido edil; “lo mejor es no adelantar acontecimientos”, fue la razón esgrimida por el alcalde en referencia al tráfico; o que hay que “proteger al comercio soriano que emplea a dos mil personas”, añadió otro munícipe del grupo mayoritario del consistorio. El hecho cierto es que el cambio de ubicación no tenía vuelta atrás y salió, por lo tanto, adelante, con los votos en contra de los socialistas, aunque bien es verdad que tuvo que pasar casi un año para que el cambio de ubicación fuera efectivo, no sin que, una vez materializado, se produjera, como era de esperar, el rechazo tanto de vendedores como de usuarios que se concretó en una reclamación escrita ante el ayuntamiento, exponiendo sus razones que pasaban por considerar que la zona se hallaba “alejada del centro de la ciudad” y “ser fría y anticomercial”, además de subrayar las pérdidas económicas que suponía para el propio mercado de Abastos y la incomodidad para las amas de casa a la hora de hacer la compra semanal. Pero al mismo tiempo proponían varias zonas de la ciudad en las que podría ubicarse como los arcos y el descampado existente entonces junto a la plaza de toros, el Espolón, la avenida de la Victoria (hoy Duques de Soria), la plaza de los Condes de Lérida (frente a Santo Domingo) y la calle de la Doctrina hasta el puente del Palacio de los Condes de Gómara. No obstante, tuvieron que transcurrir tres años más para que la corporación municipal se planteara la reubicación del mercadillo de los jueves. Fue en el pleno del mes de marzo del año 1984 cuando el ayuntamiento votó el dictamen de la Comisión de Urbanismo para la nueva ubicación en la zona que configuraban las calles de la Doctrina, San Miguel de Montenegro, Aguirre y Plaza de Ramón Ayllón, la del Carmen, es decir, la que ocupa, abandonando la próxima a la dehesa. Ello no obstante, no fue obstáculo para que un mes después los vendedores se declarasen en huelga ante la demora del consistorio en hacer efectivo el acuerdo, al estimar que las condiciones impuestas por el ayuntamiento eran especialmente duras, pues se pretendía reducir drásticamente el número de puestos para vendedores además de subir los impuestos y de reducir los metros cuadrados de ocupación y de fijar un horario que estimaron poco flexible de manera que el que a las ocho de la mañana no tuviera montado el tenderete no podría vender ese día. Desde sus inicios hasta hoy han transcurrido casi cuarenta años. Y de la poco más de una docena de vendedores de los inicios a la proliferación del momento. ©

Joaquín Alcalde

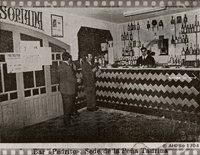

La costumbre del chateoLa práctica, socialmente muy arraigada de manera especial entre la clase trabajadora, tuvo su razón de ser y su pujanza durante toda una época

La palabra chateo se entiende hoy casi exclusivamente en el contexto del lenguaje informático. Las generaciones jóvenes, sobre todo, saben bastante de ello. En tiempos, no. Entre otras cosas porque no sólo no se conocía la informática sino que ni siquiera se tenía noticia de ella. El sentido era radicalmente diferente. No tenía nada que ver con el que ahora se le da. Chatear, hasta no hace muchos años, era ni más ni menos que hacer la ronda alternando. Una costumbre socialmente muy arraigada de manera especial entre las clases trabajadoras que tuvo su razón de ser y su pujanza durante toda una época. Bien es verdad que las costumbres eran distintas, la jornada laboral se desarrollaba de otra manera y había tiempo para todo. Tomar un chato -un vino se dice hoy- era una de esas costumbres de la pequeña ciudad que teñían el rutinario panorama urbano de un colorido especial. Ya entonces se decía que había demasiados bares en Soria en relación con el número de habitantes censados y, en definitiva, potenciales consumidores con que contaban. Pero el hecho cierto es que, al menos ese era el sentir de la calle, siempre se dijo que los dueños de todos vivían. La mayoría de ellos tenía clientela fija, que variaba según se tratara de una u otra hora del día pues lógicamente no era desde luego la misma la de media mañana, que prácticamente no existía, ya que lo de los veinte minutos –hoy reglamentariamente cuando menos media hora- para el desayuno no contaba con el respaldo de la legalidad que terminó por otorgarle una realidad evidente, que la de las primeras horas de la tarde. No había disco-bares, pubs, bares de copas, güisquerías, ..., ni por supuesto esa retahíla de locales dedicados a la hostelería de rara cuando no pomposa y extravagante denominación genérica que responde, sin duda, a las modas de una época y en un contexto determinados, sin que todavía nadie haya sido capaz de establecer con criterio la diferencia que pueda existir entre uno y otros. Antaño se trataba sencillamente de bares, algunos cafés-bares se decía, porque los locales donde únicamente se servía café eran una especie extinguida hacía ya tiempo, y tabernas que era por lo general donde verdaderamente la gente se reunía y alternaba. En el centro, en la plaza de San Clemente, surgió una zona de bares, por cierto, desde hace ya bastantes años en proceso de declive, por más de los continuados intentos de revitalizarla, que tomó el nombre de Tubo, sin duda por la angostura del entorno y puede que por mimetismo con la que con notable prosperidad venía funcionando en el centro de Zaragoza. Fue a partir del derribo a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado de la iglesia que había el fondo para construir sobre su solar el edificio que necesitó construir la Telefónica, hoy desocupado y de propiedad particular, al establecer el servicio automático. De modo que en tan reducido espacio urbano fueron apareciendo bares con la misma facilidad que las setas en temporada propicia, al extremo de que no hubo local en planta baja grande o pequeño que tuviera la condición de tal que quedara a salvo de ser reconvertido. En un abrir y cerrar de ojos –es un decir- fueron surgiendo sucesivamente, el Caribe, el Brasil, el Poli y el Pacho, en tanto que enfrente abrieron el Bambi, el Patata y el Iruña, este último ya en la plaza de San Clemente, si por el lado izquierdo se accede a la calleja desde el tramo final de El Collado antes de concluir en Marqués del Vadillo. La oferta la completaba el Buja, situado enfrente, en la Aduana Vieja, en el mismo local que con otro nombre y denominación continúa abierto en la actualidad. Bien, pues todos ellos, sin que se quedase de visitar ninguno salvo rara excepción, para la que siempre sobraba justificación, los recorrían cada mediodía nada más concluir el turno laboral de la mañana las mismas cuadrillas de amigos. La de El Pichi y El Fisca, la de los Fletas, y la del Pablo Caballero y el Antonio de Blas El Macheta eran algunas de las más conocidas y habituales entre otras muchas. Pero en todo caso, el tiempo se aprovechaba al máximo y nadie se detenía en cada una de las estaciones –se entiende en el contexto- más de lo estrictamente necesario porque a las tres había que enganchar de nuevo y antes había que comer. Si no, mala cosa. Al caer la tarde, una vez terminada la jornada, solían volver sobre el mismo itinerario. Y como ya no había premuras que valieran, no faltaba quien alargaba la ruta y acudía también a La Cierva y al Aquí Te Espero, los dos en las Puertas de Pro, para terminar en el Apolonia, en la plaza de Herradores, y en La Oficina, al comienzo de la calle Numancia, luego de entrar en el Lázaro, que era paso obligado. Así es que al final del día el cupo de peleón, que por tratarse del más barato era el que preferentemente se trasegaba, tenía su importancia, aunque sin llegar a producir los efectos que cabía suponer dado lo ingerido, porque cada cual sabía perfectamente hasta donde podía llegar y tenía la lucidez suficiente para retirarse a tiempo y que la cosa quedara ahí. El ensanche de la ciudad trajo consigo que la zona se ampliara a lo que entonces se dio por llamar Tubo Ancho, para diferenciarlo del otro, el de la plaza de San Clemente y alrededores, que no era sino la calle Vicente Tutor. En ella, en las inmediaciones del Tubo Ancho, comenzaron a proliferar también, puede que al socaire del moderno edificio de los sindicatos que había sustituido a las destartaladas instalaciones del Palacio de los Condes de Gómara, los bares de chateo, en realidad los que siguen hoy (Cisne -actual Parrita-, Dorado, Bodegón, Palafox y Montico, acaso falte alguno y se hayan incorporado otros), pero ciertamente entre las prisas del personal, sobre todo al mediodía, y que no quedaba tan a mano, la realidad es que no llegó a adquirir las señas de identidad del que hoy, después de muchos años, sigue siendo El Tubo a secas y todo el mundo conoce. En cualquier caso, el alternar chateando tenía otra variante, también perdida, pero no por ello menos enraizada entre las clases de condición más modesta. Consistía ni más ni menos que en acudir a la taberna o tasca, que de las dos maneras se llamaban, por la tarde, una vez dejado el trabajo, para con la excusa de "echar un bocao" dar buena cuenta del "porroncillo" y en ocasiones "porrón" si el grupo era más numeroso o simplemente si se trataba de día de cobro, que también se dejaba notar. El “bocao”, que cada cual llevaba desde casa por aquello de la economía familiar, podía ser una ensalada de chicharrillo en escabeche de barril de madera, de los que tarde en tarde todavía se ven en alguno de los escasos comercios de la época que quedan, a la que se añadía cuanto más tomate mejor, bien de cebolla y ajo abundante, o simplemente un arenque de los que venían en cajas redondas de madera y se limpiaban con papel de estraza que por su alto grado de salazón invitaban a la ingestión de una mayor dosis de tintorro con las consecuencias que de ello pudieran derivarse que, en ocasiones, efectivamente, se producían. Los que tenían trabajo fijo y como consecuencia mayo poder adquisitivo se podían permitir el lujo de meterse entre pecho y espalda hasta una cabecilla asada o una ración de lo que fuera, por lo general productos de casquería como callos, morreras o similar. El Rangil y el Morcilla, enfrente el uno del otro, en la zona del Ferial; la Taberna del Agujero, muy próxima a los dos, aunque cerrada mucho antes; el Ventorro antiguo, casi en las afueras de la ciudad, muy cerca del actual aunque en local diferente, al que acudían mayormente los ferroviarios; el Mandarria, en la calle Real; el Augusto y la Alegría del Puente, a la entrada del puente de piedra saliendo de la ciudad, y Casa Félix en la plaza de Abastos, uno de los últimos establecimientos de este tipo en desaparecer, eran algunos de los que funcionaban y tenían más éxito y clientela. La parroquia de todos ellos era en verdad de lo más singular y heterogénea. Predominaba la clase obrera, aunque también acudían otro tipo de individuos pudiera decirse que de consideración social superior, que aparcaban en la calle. De modo que en tan cutres establecimientos alternaban, y compartían por supuesto mesa y como no podía ser de otra manera también tertulia, merienda y porrón, el albañil y el funcionario, el limpiabotas y el maestro, el zapatero remendón y el secretario del gobernador, el matarife y el representante de comercio, el mozo de cuerda y el policía secreta, el oficinista y el enterrador, el empleado de consumos y el señorito, y, en fin, el mecánico y el trapero por ejemplo, sin ningún tipo de jerarquía que valiera. Era, por otra parte, la única manera de dar contenido al tiempo libre al mucho de que se disponía entonces en una época en la que la palabra ocio era casi hasta una perversión pues no en balde se encontraba en el vocabulario de muy pocos, y desde luego no en el de esta gente de la que se está hablando, con el riesgo que suponía salir, como solía suceder a menudo, bien colocao si por lo que fuera la velada se prolongaba más de la cuenta. © Joaquín Alcalde (Publicado en Diario de Soria-El Mundo el 8 de julio de 2007)

Artículos de Joaquín Alcalde en Soria-goig.com |