Soria Pueblo a Pueblo

|

|

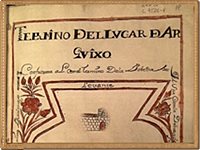

Arguijo, vergel escondido y cuna de los ancestros del pintor Pablo Ruiz Picasso Siguiendo la carretera N-111 desde Soria, antes de que se convierta en serpenteante ruta hacia Logroño, un desvío a la izquierda indica Arguijo, el pueblo del que se dice que no encontraron ni los moros, y que el día uno de marzo nos añadieron y tampoco Napoleón. Y es bien cierto que hasta cien metros antes, nadie puede ver el caserío de piedra de uno de los muchos pueblos sorianos de trashumantes. Pero antes de tomar ese desvío, frente a él, pueden verse las ruinas de un edificio de piedra y más abajo otros, a la orilla del río, se trata del Vadillo, edificaciones que en su día sirvieron para actividades ganaderas y que sirvieron, también, para que sobre ellas se creara el marquesado del Vadillo, el 14 de abril de 1712, en la persona de Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre.

Aguijón, arbujuelo, piedra que hiere, resplandor…, son algunas de las explicaciones que los estudiosos dan para el topónimo “Arguijo”.

Arguijo, a unos cuatro kilómetros del Vadillo, es uno de esos pueblos

encantadores, situado en un valle a los pies de las sierras

Tabanera

Como decimos, tierra de trashumantes, casi tres mil cabezas de ganado fino, más 222 cabras, en la fecha que se tomaron los datos para confeccionar el catastro de la Ensenada, allá por el 1752, cuando en las hermosas casas de piedra vivían 56 vecinos. Un siglo después, Pascual Madoz contabiliza nueve vecinos más, 65 lo que supone 263 almas. Y añade Madoz que hay ganado de cerda que traen los trashumantes cuando vuelven en mayo. Actividad esta que María Duro, nacida en Arguijo y vecina de Almarza, recuerda hasta fechas relativamente recientes, cuando los trashumantes, al volver de extremo, portaban con el ganado lechones morenos, propios de las extremaduras. Podría ser que, frente al cerdo de origen celta, de color rosado, se fuera introduciendo con el ejercicio de la Trashumancia, los del Sur, de ahí que en los documentos del siglo XVII se les llamara morenos. Manuel Blasco, en su Nomenclator de la provincia de Soria (1909), contabiliza ya menos vecinos, 52, 192 almas y, desde entonces, como en casi todos los pueblos de la provincia, ha sido un declive. También escribe Blasco que los habitantes de Arguijo, como los de todos los pueblos precisados a las emigraciones periódicas, son codiciosos de la instrucción, expansivos en su trato con las gentes y hospitalarios. De la actividad trashumante nos contaba María Duro que los hombres, en extremo, compraban aceitunas en el lugar donde estuvieran pasando el invierno, y también aceite, las primeras para curarlas en Soria, y el aceite, naturalmente, para consumir, y lo facturaban en el tren (entonces había trenes en Soria). Durante la guerra (un año no bajaron) y posguerra, debían andar con sumo cuidado para que no fuera requisado todo, o parte, de lo que portaban para el consumo familiar. Hacían trasnochos, actividad propia de todos los pueblos del Norte de la provincia, a la luz de teas, candil o carburo. Iban, llegado el día de la vuelta de los hombres, hasta el paraje del Vadillo para esperar la llegada de los familiares. Se encargaban de vigilar la llegada los muchachos, por mandato de sus mayores, quienes recibían por esta labor las agujetas, propina consistente en pan de higo, queso, bellotas de extremo o dinero.

Tuvieron, como otros pueblos, una Soldadesca. Se colige del gasto anotado en el Catastro de la Ensenada, de 355 reales para el día de Ntra. Sra. de Agosto y San Roque en una soldadesca que tiene de costumbre dicho lugar en festejo de Ntra. Sra., de gasto de la pólvora.

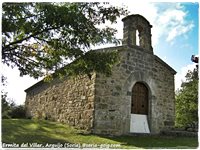

Muy cerca del caserío, en la magnífica dehesa, se encuentra la ermita de la Virgen del Villar. Sobre el Villar de Arguijo y Santa María del Villar de Arguijo, hemos encontrado dos referencias en la Colección diplomática, de Juan Loperráez Corvalán (Madrid, 1788): el 26 de julio de 1148 se refiere una donación que hizo la Villa de Soria al obispo de Osma D. Juan, de la iglesia de San Pedro con la heredad que pudiere trabajar en todo el año una yunta de bueyes en el Villar de Arguijo. El edificio actual es de construcción relativamente moderna, no obstante se advierte que está apoyado sobre una cimentación más ancha, tal vez la que sustentaba un edificio anterior.

De esta ermita dice el padre Damián Janáriz, en su historia sobre las ermitas marianas de la Diócesis de Osma (sin publicar) que es de mampostería excepto el arco de entrada, las esquinas y la espadaña, tiene 20 metros de largo por 6 de ancho. La imagen, siguiendo la costumbre del país, la visten con trajes de preciosas telas que ocultan el mérito artístico que le dio la habilidad del escultor. Este escultor, según el Marqués de Saltillo (Artistas y Artífices sorianos de los siglos XVI y XVII), fue, en 1609, Gabriel de Pinedo. Costó 200 reales de buena moneda usual y corriente en Castilla. Es una imagen de la Virgen del Rosario con el niño en brazos que, al parecer, recibe las dos advocaciones (Rosario y Villar), pero que se trataría de la misma si seguimos a Janáriz: “El domingo después del Corpus trasladan la Virgen de su ermita [El Villar] a la parroquia y permanece allí hasta la fiesta del Rosario en que vuelve procesionalmente a su ermita”. Fue, y sigue siendo, la ermita del Villar anfitriona de otra imagen, la de Fátima, regalada al pueblo, hará unos sesenta años, por la señora María Gómez Gómez, natural de Arguijo, residente durante muchos años en Italia, al matrimoniar con un italiano. Cuando anunciaron la llegada de la Virgen de Fátima, todos bajaron a esperarla al Vadillo vestidos de pastores los hombres, y de piñorras las mujeres. A raíz de esta llegada, se hizo una cofradía para atender las fiestas y culto. La imagen está en la iglesia, pero el sábado anterior al 18 de julio hacen una romería, la procesionan hasta la ermita y le cantan una salve.

Orígenes del pintor Pablo Ruiz Picasso En nuestra web, dimos a conocer el trabajo de Rafael Inglada. “Picasso, antes del azul (1881-1901)”. Fundación Museo Casa Natal, Ayuntamiento de Málaga, donde reproduce los documentos que evidencian los orígenes sorianos del pintor nacido en Málaga, Pablo Ruiz Picasso. Desde la abuela del pintor hacia atrás en la genealogía, toda esa rama de ascendientes nacieron y vivieron en La Póveda, Arguijo y Barriomartín. José Blasco Gil (Jill en algunos documentos oficiales), fue el bisabuelo de Pablo Ruiz Picasso. Nació en Arguijo en 1767 y falleció en Málaga, en 1814. Era hijo de Gaspar Blasco (La Póbeda) y Josefa Jill (Arguijo), nieto, por los cuatro abuelos, de personas nacidas en La Póveda y Arguijo, según consta en la partida de nacimiento del Archivo Diocesano del Obispado de Osma (Soria), facilitada al autor del estudio por fray Félix Rubio. José Blasco casó con María Antonia Echevarría, natural de Madrid. Un hermano de José, Pablo Blasco Gil, nacido en Arguijo, a quien nombra su hermano albacea en su testamento, fue cantor tiple en el madrileño Palacio Real e “individuo de la concordia funeral de la Real Capilla de S.M.”. Por lo tanto, ambos hermanos se dedicaban a la Música. Al solicitar la plaza de medio racionero en la Catedral de Málaga, Pablo hubo de presentar el expediente de limpieza de sangre. Al no contar con dinero para pagar la investigación, Pablo Blasco solicitó que se hiciera de oficio. El rey fecha en San Yldefonso, el 7-9-1783, una carta en la que da noticia de la solicitud de Pablo Blasco para que a fin de no tener que pagar las pruebas de limpieza de sangre, autorice a que se pidan informes a los párrocos de la diócesis de Osma, lo que el rey ordena.

Los datos de esta encuesta aparecen en el volumen I “Documentos familiares inéditos”, lo que nos permite conocer otros parientes y los nombres de los que actuaron como testigos para confirmar la limpieza de sangre de la rama Blasco de la familia de Picasso, en especial de su padre, Gaspar, los abuelos paternos y el abuelo materno. Es el párroco de La Póbeda el encargado de hacerlo, en presencia de un notario. Del matrimonio entre José Blasco Gil y Antonia Echevarria, nacería, en Arguijo (Soria), María de la Paz Blasco y Echevarría (1800-1860), fallecida “a causa de los estragos ocasionados por la epidemia de cólera”. Casó con Diego Ruiz Almoguera (1799-1876). De este matrimonio nacieron once hijos. Uno de ellos, José Ruiz Blasco, casado con María Picasso, sería el padre del pintor Pablo Ruiz Picasso. Más cercano en el tiempo, quien fuera abad de la Colegiata de San Pedro, don Santiago Gómez Santacruz, nació también en Arguijo. La señora Encarna Revuelto nos dijo que se conserva de esa efemérides lo siguiente: “Talento como el de Arguijo/de estos pueblos no ha salido/. Fue don Santiago, el abad, que en Arguijo fue nacido”.

A día de hoy, Arguijo forma parte, junto con Barriomartín, del ayuntamiento de La Póbeda. Un magnífico frontón ha sustituido al viejo juego pelota, en la pared de la iglesia de San Juan Bautista. Las casas se muestran arregladas y reciben, durante el verano, a buena parte de quienes se vieron obligados a marchar. La economía está basada en su magnífica dehesa, donde pasta ganado vacuno y caballar.

© soria-goig.com

Y aún hay muchos

más en la Red, inténtalo con el

|